営業日・営業時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |

しばらくの間、定休日を木・日・祝日にさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

年末年始のお休み

12月31日〜1月3日までいただく予定ですが、

今年は在宅予定ですので乳腺炎等緊急時にはお電話ください。

万が一留守番電話になっている時には、メッセージをお願いいたします。

その日のうちに返信させていただきます。

営業時間

AM8:30〜PM2:00

(最終受付:PM1:00)

*但し、乳腺炎等緊急時にはこの限りではありません。

電話受付時間

AM8:30~PM4:00

ご予約の時点で皆様の困っていることに対して、必要であればワンポイントアドバイスをさせていただきたいとの思いから、インターネット予約の体制は取っておりません。

※万が一留守番電話になっている場合

①フルネーム

②初診か再診か

③ご希望の日付

④お電話番号

をお話しください。

後ほど返信させていただきます。

休診日

木曜、日曜、祝日

※新型コロナウィルス感染症対策として、マスクの着用と入館直後の手洗いを皆様にお願いしております。

※当日のご予約・キャンセル・変更をご希望の場合、当日のAM8:00までに留守番電話へメッセージをお願いいたします。

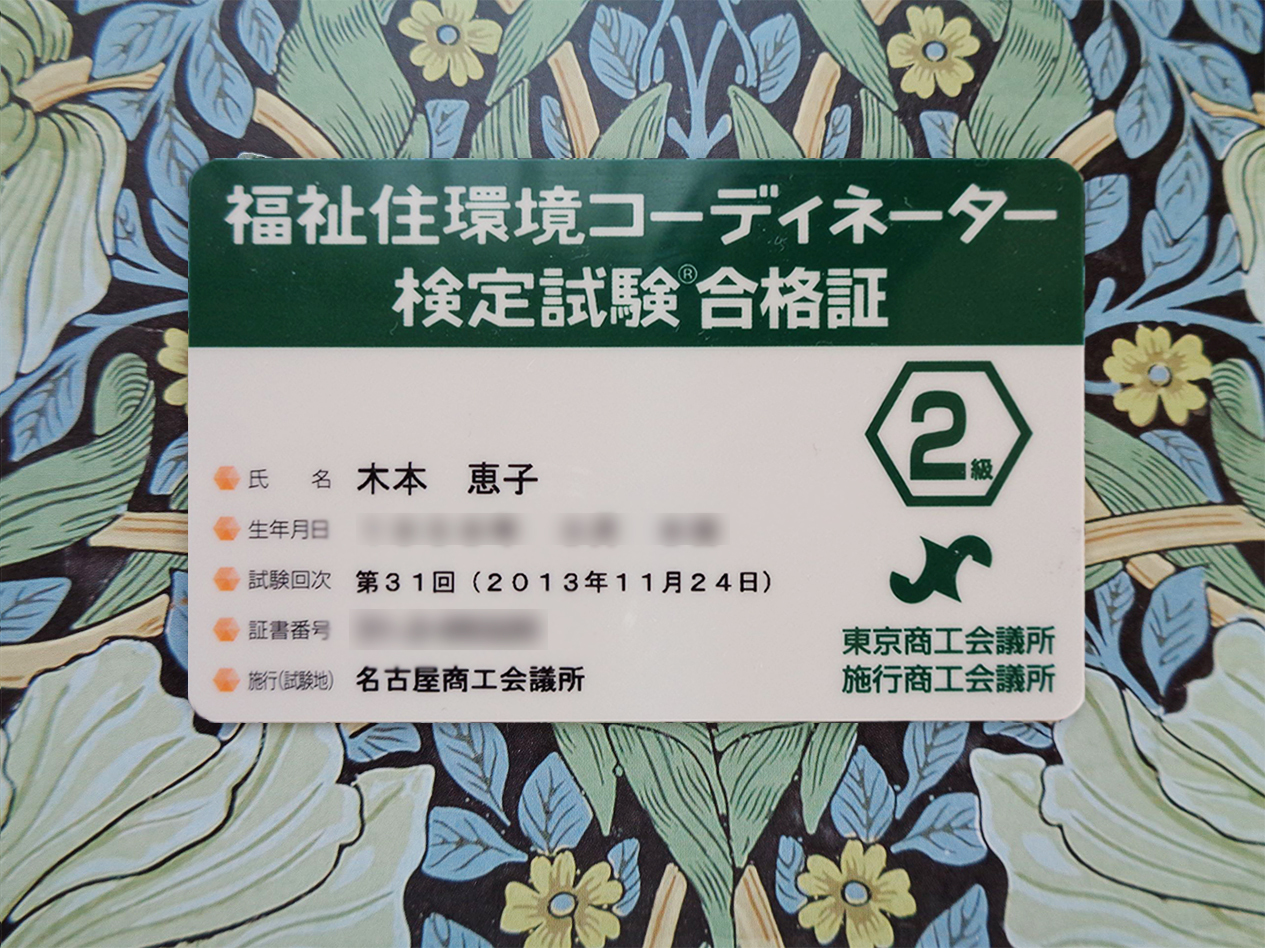

Heritage Design(仮称)育児支援、ときどきインテリアコーディネーター

しばらくの間、インテリアコーディネーターを目指している方達の応援をしたいと思います。

ただ今準備中

ただ今準備中

昨年の12月の二次試験の結果が、いよいよ今月に出ますね。:その⑥

出来た!と手応えを感じた方も、どうかな?と思った方も、皆さん結果を見るまではハラハラ・ドキドキの日々を送っていることと思います。

第41回の試験の内容を拝見しましたが、従来の様に沢山の図面を要求される形式ではなく、私が受験した第40回と似てはいますが、私的には苦手な出題だと思いました。

とかく一次試験まではその準備に集中し、二次試験対策はその後にと言われますが、一次試験の準備をしている頃から細かい実務に関する項目をしっかりと抑えておかないと、解答しづらいと感じました。

今回合格していれば良しですが、万が一残念な結果が出てもそれで意気消沈してしまうのではなく、元気に今年の試験に向けて歩みはじめましょう!

かく言う私も「不合格」の悔しさを味わった再受験組でした。

その時は落ち込みましたが、今ではあの浪人の時期があったからこそHIC(広島の予備校)の先生方との出会いがあり、復習と確認を兼ねた製図の基礎をしっかりと学べて良かったと思っています。

それまでは製図が苦手でしたが、今では用紙に向かって全神経を集中するあの感覚が好きになりました。

振り返ると、私にとっての浪人期間の1年間はとても意義ある時間だったと思っています。

結果は見るだけで、それにこだわらずに前へ前へと進んで行きましょう!

志が途切れない限り、きっとICを名乗れる日が来るはずです。

いよいよ今月が二次試験の本番となりました。:その⑤

いよいよ今月が二次試験の本番となりました。

これまで培った実力を発揮する時が来ましたね。

会場に入りましたら自らの不安な心との戦いとなります。

敵は受験生同士(仲間です)ではなく、「自らの心」です。

皆さん不安な気持ちは一緒です。

ですから「さあ、やるぞ!!」と自らに気合を入れて臨んでください。

前向きな気持ちは幸運を引き寄せます。

それには心の支えになるお守りとか写真とかをポケットに忍ばせて行くと緊張が解けます。

私は尊敬する恩師(故人)の写真を一次試験の頃から忍ばせて、父兄同伴の様な形で試験に臨みました。

回答に迷った時やわからない時、「先生、どう思いますか?」などと心の中で相談していました。

すると、なぜか心が落ち着き名案がわきました。

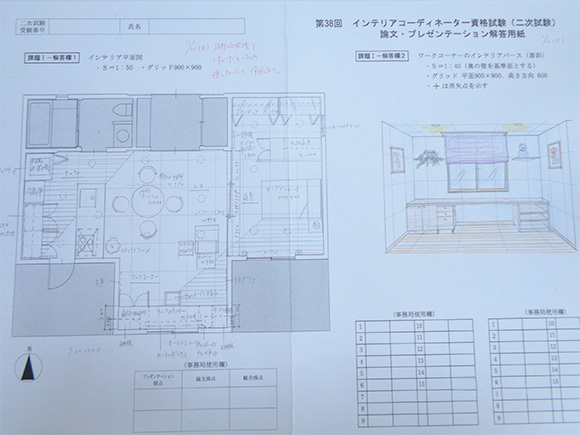

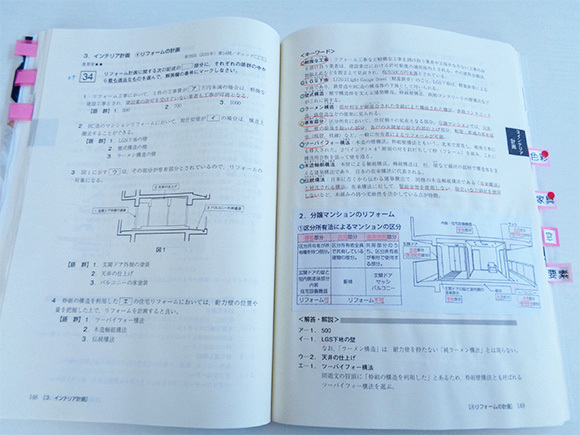

今月は二次試験のメインである作図について少し・・・。

問題用紙が配られて「始めてください!」との号令がかかりましたら、まずはどの図面を描かなければならないかをザッと見ます。その図面は論文と関連したものであるか?も同時にチェックします。

次に解答欄の縮尺とグリッドの大きさを確認します。

そして、① 問題を良く読み、要求されている条件を落とすことのない様に色分けまたは印をつけます。

1. 未完成の図面がない様に、全ての課題を完成(未完成の図面がある場合にはそこで採点の対象から外れる様です)させます。

1. この試験は素晴らしいデザインを競うものではなく、ICとしての基本的なルールが身についているかを問われるものですので、要求された条件が全て網羅された基本に則った図面を描くことが大切です。

会場ではリラ~ックス!リラ~ックス!!・・・に務めてください。

寒い時期ですので、私は極力足を冷やさない様にホッカイロなどを貼り、試験中は使い捨てスリッパを履いていました。

試験監督の先生方はとても優しく、落とした鉛筆や消しゴム、三角スケールなどをその都度拾ってくださいました。しかし、時間のロスですし集中力を途中で途切れさせない為に、文具が机から転がり落ちない様に工夫が必要だと思いました。

どれだけ準備をしても誰にとっても試験は不安なものです。

二次試験は寒い時期に実施されますので、体調を崩されない様に健康管理に留意してください。

春には「サクラサク」の嬉しい結果を、ひとりでも多くの皆様が手にされます様に祈っています。

11月になりました。本番まであと1か月です。:その④

作図の進展度合いはいかがですか?

大半の方がなかなか時間どおりに描けなくて、焦りを感じていることと思います。

過去問でトレーニングしている間は私も時間が足りなくて足りなくて・・・「こんなことでは到底合格は無理だ!」と毎日暗い日々を過ごしました。

しかし時の運に恵まれて、幸いにも私にとっては比較的答えやすい内容の課題でしたので、練習していたペースで作図して行くと時間が余る程でした。

あと1か月は実戦を踏まえた「時間との戦いトレーニング」に入ります。自分なりの作図ペースを作ることを目的に、毎日1図面(1年分ではありません)でも良いので滞ることなく作図を続けて行ってください。

私は直近5年分の過去問とHICの添削問題5問の合計10問を3回転繰り返したところで本番を迎えました。

過去問等と同じ出題がなされることはまずありませんので、目標を「自分なりの作図ペースを作る」ことに置き、例え時間どおりに行かなくても、上手く描けなくても、落ち込むことなく先へ先へと進めて行きます。

この時期になりましたら、作図中心のトレーニングの中で、論文の対策もして行きます。

まずは論文を書くにあたっての決まり事をしっかりと頭の中に入れます。

その上で合格するにはどの様に書いたら良いのか?言い回し等を過去問の模範解答を参考に研究します。

あとは日々の作図の中で思いついたキーワードやそれに関連した事柄について、文章が書ける様に知識を広げて行きます。

この時期に学習しながらエッセンスを1つにまとめておくと当日試験会場で復習できますし、「これだけやったのだから大丈夫!」と自信づけにもなります。

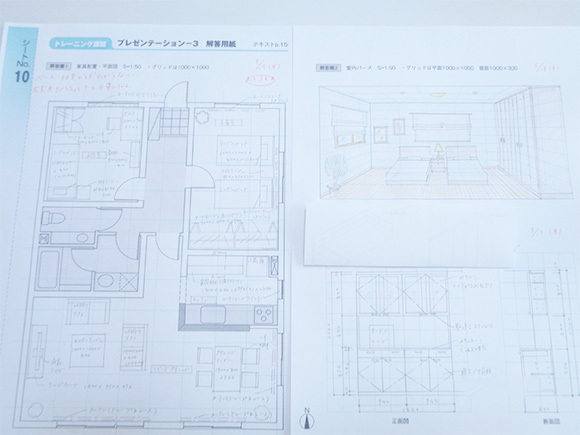

*写真は試験直前の第38回過去問のトレーニングです。

風邪を引きかけていましたが、何とか少しづつ進めていました。

もう1枚の写真は愛用した無印良品の「ダイヤル式キッチンタイマー」です。ご参考までに!

今年は急激に寒くなり、インフルエンザも早々と流行している様です。

くれぐれもお体を大切にされながら、日々の出来に一喜一憂することなく、淡々と準備を進めて行ってください。応援しています。

インテリアコーディネーター二次試験を目指している皆様へ:その③

いよいよ本格的な二次試験の準備の時期となりました。

学習の進み具合はいかがですか?

インテリアコーディネーターになる!と決めていらっしゃるのであれば、基礎製図は絶対に通らなければならない道です。

一次試験の結果の如何にかかわらず、この際製図のルールを徹底的に覚えてしまいましょう!

私はご覧のとうりの異業種からの受験で、これまで製図などには全くご縁のない世界で暮らして来ました。

ですので道具も初めて触れるものばかり、用語も全く初めてのゼロからのスタートでした。

準備するもの

過去問

二次試験の準備は過去問中心になります。

したがって準備する教材は過去問です。

他の方は予想問題にも臨まれている様ですが、予想問題は書店で立ち読みしたところレベルがかなり高い気がしましたので、下手すると落ち込み・焦ってメンタルが最悪になる可能性があります。

私はHIC(ハウジングインテリアカレッジ)に所属させていただいていましたので、自らが選んだ予備校の先生を信じて、先生が厳選された直近5年間の過去問とHICの添削問題5問の合計10問を繰り返しました。

最初はお習字の様にひたすらお手本(模範解答)を写します。そして合格できる図面とはどんなものかを学びます。

そこには決してオリジナリティやオシャレさは必要なく、10月中は繰り返し模写する中で「合格するための研究」に徹すれば良いと私は思いました。

平面図は基本ですので毎年必ず出題されます。

その他として立・断面図(展開図)、アイソメ図、パース、家具図、仕上げ表の中から1~2問が出題されます。

有難いことに最近の傾向としては、平面図とあと1図面・・・とシンプルな出題が続いています。

しかし、どの図面も一応描ける様に過去問で繰り返し練習しておく必要があります。私は立・断面図とパースが苦手でした。

去年は、平面図+2方向からの家具図が出題され、幸運に恵まれました。

ですので、平面図にたっぷりと時間がかけられました。

ご参考までに私の拙い作図歴としてまずは9月に描いたもの(ユーキャンの教材を使用)を写真②として、載せておきます。

私は再受験組でしたので前年度に基礎製図は終えており、9月の時点ではこの様な感じでした。

色鉛筆

写真③です。

どのメーカーを選ぼうか?色味は何が良いか?と迷いましたので、一応画像を載せておきます。

私はトンボのCOLOR PENCILSとIROJITEN、ファーバーカステルより好みの色を選んで練習段階から使いました。

色鉛筆は筆圧や各々の好みにより違います。高価格帯であっても必ずご自身の手に馴染むとは限らず、一概にどれが良いとは言い難いです。

まずはこれと思ったメーカーの物をバラ売りで購入し、実際に使ってみて決めるのが良いと感じました。

この時期はさっぱりわからない、描けない、時間が恐ろしくかかる・・・等々、悩みながら不安と闘いながら毎日を過ごしました。

それが受験生の普通の心理だと思います。今、この瞬間にも全国に散らばっている「仲間達」も同じ苦しい思いと闘っているはずです。

でも「習うより慣れよ」で、回を重ねて行くうちに日増しに上達している自分が自覚できる日が来るはずです。

毎日決して歩みを止めず、一段づつでも長い階段を登って行ってください。きっとそこには「合格!」の文字が光り輝いているはずです。

私はこの試験を通して苦しみを耐えてやり抜くこと、そしてやり抜いた先のやり切った感から出る自信と喜びを知りました。

とても苦しい体験でしたが、今ではこのIC試験という試練を体験したことは、自らの「心の宝」となっています。

皆様もお体をいたわりつつ、是非乗り越えてください。

インテリアコーディネーター1次試験直前の皆様へ:その②

いよいよ1次試験の月になりました。

去年までは全国一斉に各地域の会場に集まって受験しました。名古屋は椙山女学園大学でした。

しかし、今年からは1か月の間で希望した日に会場に行き、受験するというCTB方式への変更で、どんな具合になるのか予想できませんが、メリットとしてはできるだけ早めに1次試験を受けることで、2次試験への準備期間が多く取れることだと思います。

1次試験の結果が気になるかも知れませんが、主な予備校が無料で合否判定をしてくださいますのでそれを受けて、インテリアコーディネーターを目指すのであれば、良くも悪くも2次 試験の準備を開始されることをお勧めします。1次試験が終了次第、基本に則った図面が描ける様に製図のルール等の基礎知識を9月いっぱいかけて学ぶと良いと思います。

2次試験の合格率はぱっと見は高いですが、決して簡単な試験ではありませんでした。

今までに私は2度国家試験を受けて来ましたが、この民間資格が最も難関だと感じました。

2次試験準備は、できれば予備校に在籍されると専門の講師の先生から添削指導を受けられ、「これでいいのだ!」と自信がつきます。

さわりを学ぶにはユーキャン、実戦力を身につけるには広島のHIC(ハウジングインテリアカレッジ)・・・どちらも通信制ですが受験生思いやり価格で、指導がとても丁寧かつ質問にも速やかに答えていただけて有難かったです。

独学で学ばれる人も居るようですが、私は予備校の先生が居てくださることで知識の点でもメンタルの点でも安心して試験日までを過ごすことができました。(それでも大変苦しい日々でした)

1次試験まではその準備に集中してください。直前になると不安から新たな教材に手を出したくなりますが、今までの使い慣れた教材を反復学習される方が良いと思います。

それでも何かやらないと不安でしたら、これまで学習した教材の大事なところに付箋をつけたり、メモとして書き出したり・・・程度が良 いと思います。

試験当日はまずはリズミカルに「全て」を回答してください。

そして、わからない問題や迷う問題には印をつけておき、2巡目でゆっくりと考えた上回答します。

試験が終わった日は美味しい物を食べたり、好きなことをしたり、十分な睡眠を取ったりして、翌日からの「闘い」への英気を養ってください。

皆様の合格をお祈りしております。

インテリアコーディネーター1次試験準備を頑張っている皆様へ:その①

暑い中、皆様はお仕事に家事・育児に、お勉強にと頑張る日々を送っていらっしゃることと思います。

学習の進展度合いはいかがですか?

今年から試験の方式が全国一斉からCTB方式に変更されると協会から通達がありましたね。

しかし、ここだけは押さえて欲しいという大切なことに変化はないと思いますので、試験形式が変わるだけで難易度は例年どおりと予測されます。しかし、試験時間の短縮に伴い問題数が50問から36問と少なくなりますので1問あたりの配点の比重が大きくなります。

例年に比べてケアレスミスをしない様に準備が大切だと感じています。

問題を読んだら回答が条件反射的にパッと浮かぶことを目指して日々トレーニングを積んで行くと良いと思います。

以下、ご参考までに・・・

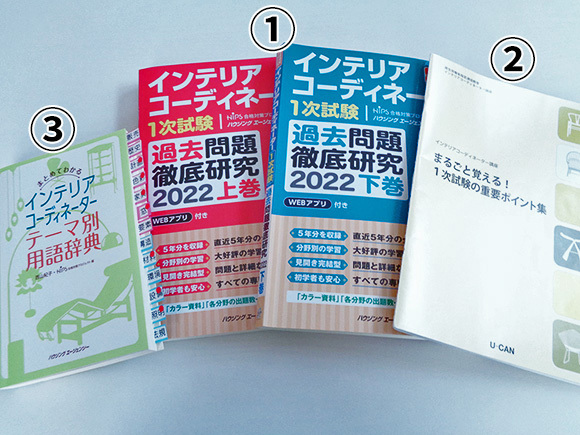

いろいろと揃えてはみましたが、各々がお気に入りの教材を用いるのが一番だと思います。私は・・・

インテリアコーディネーター1次試験過去問題徹底研究上・下巻(ハウジングエージェンシー)

まるごと覚える!1次試験の重要ポイント集(ユーキャンの教材)

インテリアコーディネーターテーマ別用語辞典(ハウジングエージェンシー)

①の問題集の上・下巻を中心に、重要事項は②のポイント集をコピーして、問題集に貼付しました。

わからない用語や図は③で調べて必要な個所を問題集にコピーの上、切り貼りしました。

こうして2冊の問題集が私のオリジナルのテキストになり、試験会場にも持参しました。

インテリアコーディネーターハンドブック上・下巻について・・・主に初学者に対しての浅く広い知識を求める1次試験準備の教材としては難しいと感じました。私は一応購入しましたが、実務についてからじっくりと学習しようと考え、深入りしない様にしていました。

当時理解できなかった事柄も今になれば多少は理解できる様になって来ました。

ですので、③と共に辞書代わりに手元には置いていましたが、限られた時間の中での学習に対する教材としてはどうか?と思いました。

特にお伝えしたかったことは以上です。

私が受験した頃の試験日は10月の第1か2の日曜日でしたが、CTB方式に変わる今年からは9月15日~10月15日の間に受験の日時を選択できるとのこと。

2次試験の準備期間を十分に取れる様、1次試験は早めに受験した方が良いと思います。

合格率のみに着目すると、1次試験の合格者30パーセント前半に比べて2次試験の50パーセント後半は恰も易しい様に感じるかも知れませんが、2次試験の合格通知を手にすることは容易ではありませんでした。

ですので、できるだけ早めに1次試験を済ませ、作図のルールから始めて、作図練習に1日も早く取り掛かる様にした方が良いと思います。

尚、1次試験をクリアしなければ2次試験には進めませんので、2次試験対策に関しましては、9月より数回に分けてお話する予定にしています。

8月である今はまだ、1次試験対策に集中されると良いと思います。

十分な睡眠を確保して、お体を大切にしながら、日々研鑽を積んでください。

無事の合格をお祈りしております。